أنت هنا

القائمة:

الأحد 12 تموز 2020

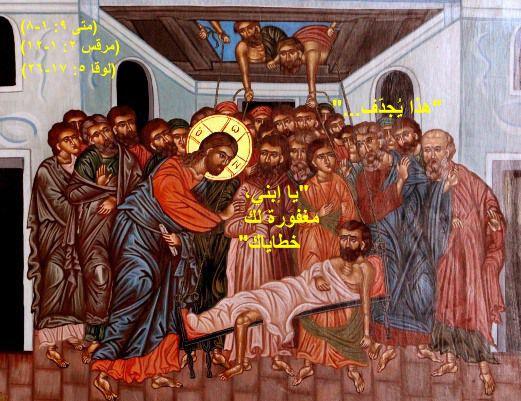

الأحد السادس بعد "العنصرة" – أحد "شفاء مُخلّع كفرناحوم"

نقرأ فيه الإنجيل بحسب متى (متى 9: 1-8)، وفيه يشفي الربّ يسوع رجلاً "مُخلّعاً" في كفرناحوم، "مُقيماً إيّاه إلى حياة جديدة"، ومُظهِراً سلطانه الإلهيّ في مغفرة الخطايا، من خلال آية مُزدوجة الأبعاد.

مُلخّص عبرة إنجيل اليوم:

* الإيمان هو المُحرّك الأساسيّ لعلاقتنا مع الله، وهو ما يُشدّد عليه الربّ يسوع عبر كرازته.

* الشفاء الروحيّ هو الأولويّة عند يسوع، لأن الروح هي العنصر الأثمن في الإنسان، وبعده يأتي الشفاء الجسديّ.

* آيات يسوع (وأهمّها غفران الخطايا) تكشف عن هويّته، وعن حلول الأزمنة المسيحانيّة.

* الربّ يسوع أعطى الرسل، ومن خلالهم الكنيسة، سلطان مغفرة الخطايا بإسمه.

***********************************

أولاً – مُقدّمة لإنجيل هذا الأحد:

نُتابع مع متى البشير، رحلة التعرّف إلى شخص الربّ يسوع، وإلى الطابع "المسيحانيّ" لكرازته، كما أيضاً إلى "ملكوت السماوات" الذي أتى يُنادي به. ومن علامات حلول الأزمنة "المسيحانيّة"، آيات الشفاء على أنواعها التي كان يُجريها السيّد في الشعب، شفاءات مُزدوجة الأبعاد (روحيّة – جسديّة)، تكون فيها مُقاربة الربّ للإنسان بكلّيّته، ويكون للإيمان الدور الأساسيّ فيها، مع إعطاء الأولويّة بالطبع إلى الشفاء الروحيّ. فيأتي الشفاء الجسديّ كتتويج للشفاء الروحيّ، لإعادة الإنسان إلى كرامته المفقودة، وعلامة لنا نحن "الآدميّين" على سلطان يسوع الشامل مُستويات الحياة كافّةً.

اليوم يعود بنا متى إلى كفرناحوم، المدينة التي أصبحت تُعرَف ب"مدينة يسوع" بعد أن ترك الناصرة نهائيّاً (إذ "ليس نبيّ مقبولاً في وطنه")، وحيث سوف يُجري آية شفاء "مُزدوجة الأبعاد" لرجل مُخلّع وُضع أمامه... يُذكَر أن آية الشفاء هذه، قد وردت في الأناجيل "الإزائيّة" الثلاثة (متى، مرقس، لوقا)، لكن مع بعض الفوارق عند كل منهم. فمثلاً، يُخبرنا مرقس البشير أن المُخلّع كان محمولاً من قبل أربعة رجال، وأنهم نبشوا سقف البيت لإنزال المريض أمام قدمَي يسوع، بينما لا يأتي متى البشير على ذكر تلك التفاصيل... وهذا لا يعني بالضرورة تناقضاً أو إختلافاً جوهريّاً، إذ إن الإنجيل هو في جوهره كتاب "بُشرى خلاص"، وشهادة عن "تجلّي الله في عالم البشر"، وليس كتاباً علميّاً، أو كتاب تاريخ أو سيرة حياة. فلكل كاتب إنجيليّ طريقته في السرد، والأهمّ عنده الفكرة اللاهوتيّة التي يريد إيصالها إلى قارئيه.

لا بدّ من الإشارة أيضاً، إلى أننا نقرأ رواية الشفاء هذه مرّتين في السنة الطقسيّة. في المرّة الأولى، النصّ مأخوذ من مرقس (مر 2: 1-12)، ويُقرأ في "أحد الذخائر المُقدّسة" (الثاني من "زمن الصوم الأربعينيّ"). وفي المرّة الثانية، النصّ مأخوذ من متى (متى 9: 1-8)، ويُقرأ في الأحد السادس بعد "العنصرة".

------------------------------------------------

ثانياً – القراءة التأمليّة لإنجيل هذا الأحد:

لقد كتب متى البشير إنجيله بهدف التأكيد على أن يسوع "الناصريّ" هو فعلاً المسيح الذي وعد الله به شعبه عبر الأنبياء، والذي أتى إلى العالم ليُنجز الخلاص الموعود منذ القديم. فمنذ خطيئة الإنسان الأول وجرّاً، لم يكن بإمكان البشر أن يعودوا ويرتقوا إلى المستوى السابق لبنوّتهم لله. فكان "الحلّ" لهذه المُشكلة بأن "ينزل الطرف الآخر" (الله) إلى "الطرف الأول" (الإنسان)، لكي يُعيد الأخير إلى حالة البرارة الأولى. بكلام آخر، أن يأتي الله شخصيّاً ويلتقي الأنسان نديّاً... ورواية اليوم تندرج في سلسلة لقاءات يسوع (بما فيها الآيات) مع أبناء زمنه، ومن خلالهم معنا اليوم. فكأن بشارة يسوع كلّها، كانت عبارة عن لقاء كبير، يجمع في طيّاته مجموعة من اللقاءات الفرديّة والجماعيّة. في شخص يسوع، إلتقى الله بالبشر نديّاً ودخل حياتهم بكل تفاصيلها، بأفراحها وأحزانها...

بعد آية "إبراء المجنونَين" في الأرض الغريبة (بقعة الجدريّين)، يعود يسوع برفقة تلاميذه إلى مدينة كفرناحوم الجليليّة (التي يعني إسمها "بيت التعزية")، والتي أتى إليها وسكن فيها بعد إعتلانه بالعماد على يد يوحنا المعمدان، وبعد إلقاء القبض على هذا الأخير. وهي أيضاً المدينة التي سوف يُوبّخها بشدة فيما بعد، على عدم إيمانها رغم الآيات الكثيرة التي صنعها فيها (متى 11: 23). وتأتي آية الشفاء اليوم من ضمن سلسلة آيات بدأ الربّ يسوع يقوم بها، بعد "موعظة الجبل" الشهيرة، التي تشكل "القاعدة اللاهوتيّة" لملكوت السماوات، الذي جاء الإبن المتجسّد يُرسي دعائمه. وبعد الكلام الكثير في "موعظة الجبل"، حان وقت العمل الكثير "لأن الحصاد كثير"...

اليوم، يحلّ يسوع ضيفاً على أحد البيوت (ربّما بيت بطرس)، وسط الجموع الغفيرة التي جاءت كالعادة تستمع إلى "كلام النعمة الخارج من فمه" (لو 4: 22). إنه "الزارع الذي خرج ليزرع"، وقد جاء يُحدّثهم عن "ملكوت السماوات"، عن أبيه السماويّ، عن المحبّة والرحمة والعدل والغفران، عن الخلاص والحياة الأبديّة... إن لديه "كلاماً سماويّاً" كثيراً يقوله لهم (ولنا)، وكلامه هذا يتميّز دائماً بنكهة خاصّة لم يعتد عليها البشر قبلاً. لذا، كانت الجموع تُصغي إليه بإهتمام، "لأنه كان يُعلّم كمن له سلطان" (مر 1: 22)، وليس كالكتبة الذين كانوا يُعلّمون "ببّغائيّاً" ما تلقّوه وتعلّموه من أسلافهم، والذين دأبوا على الإندساس بين الجموع ليصطادوه بكلمة... لديهم كل الأسباب لكي يخافوا من "التعليم الجديد"، إذ إنه يُهدّد المنظومة "الدينيّة – الإجتماعيّة" التي كانوا يُديرونها ويتحكّمون بها... وللحال، إذا برجال من المدينة يحملون رجلاً "مُخلّعاً" (نُسمّيه "مفلوجاً" بالتعبير المُعاصر)، يأتون به ويضعونه على أقدام يسوع، وذلك دون التفوّه بكلمة...

"فرأى يسوع إيمانهم..."

في هذا الفصل الإنجيليّ، كما على إمتداد كرازته، سوف يُركّز السيّد له المجد على مسألة الإيمان، واضعاً إيّاه بمثابة "خشبة الخلاص للإنسان". وكثيراً ما سوف يُظهِر ذلك في أقواله، مثال على ذلك "إيمانكَ خلصكَ"، "فليكن لكِ بحسب إيمانكِ"، "آمن فقط تخلُص"، "كُن مؤمناً، لا غير مؤمن"... والشواهد عديدة جداً. في رواية اليوم، غنيّ عن القول إن يسوع لم يكن غافلاً عن قصد "حاملي المُخلّع" من عملهم هذا، لكن قد يبدو مُستغرَباً أنه نوّه بإيمان هؤلاء، ولم يأتِ على ذكر إيمان "المُخلّع" (لأن هذا الأخير هو المعنيّ الأول بالشفاء). إن المُثابرة التي تحلّى بها هؤلاء لفتت نظره و"دخلت قلبه الإلهيّ"، إذ إنهم لم يُعدَموا وسيلة في سبيل غايتهم، ولم يقف شيء حاجزاً أمام إندفاعتهم الإيمانيّة. وقد رأى الآباء القديسون في هؤلاء، رمزاً إلى "الإنجيليّين الأربعة" الذين حملوا البشارة إلى "أربعة أصقاع الأرض" لشفاء الجنس البشريّ من سقطته. كما أنهم يُمثلون أيضاً الكنيسة بأساقفتها وكهنتها ومُكرّسيها، التي تحمل البشريّة الخاطئة "المُخلّعة" إلى الربّ يسوع من "جهات المسكونة الأربع". في إطار الرواية، يُمكننا أن نعتبر "المُخلّع" بحُكم "الميت"، بمعنى أن لا قدرة له إطلاقاً على أخذ أيّة مُبادرة تُنقذه من وضعه المأزوم، لذا هو حُكماً مُحتاج إلى من "يحمله" إلى حيث الخلاص... لقد حمل هؤلاء "المفلوج" وأتوا به إلى يسوع، وهم عالمون تمام العلم ومؤمنون بقدرة يسوع على الشفاء، لكنهم بطبيعة الحال كانوا يتوقّعون منه شفاءً جسديّاً لا غير. ولا نختلف نحن في أيامنا عن أولئك القوم، إذ إننا ننبهر بالأمور الحِسيّة والمرئيّة بشكل عام، وننظر فقط بأعيننا الجسديّة، "الترابيّة". نحصر إهتمامنا بأمور الجسد وبالأمور المرئيّة، دون التنبّه إلى ما هو أسمى. أما الربّ يسوع، فله مُقاربة جدّ مُختلفة للأمور، وها هو يبني خطوته التالية على صخرة إيمان "حاملي المُخلّع" (وليس على إيمان المُخلّع نفسه).

"يا إبني، مغفورة لكَ خطاياكَ..."

هي جملة تُشكل لبّ رسالة يسوع، لكنها نزلت كالصاعقة على الحاضرين وفاجئتهم بمضمونها، إذ كانت غالبيّة هؤلاء تنتظر إبراءً جسديّاً، لكثرة ما رأت وسمعت من يسوع وعنه، وكما صنع مع كثيرين. فإذا به يكتفي بمنح "المُخلّع" غفران الخطايا... إن الجموع لم تفهم كلام يسوع ببُعده الحقيقيّ، فهي (ونحن مثلها في معظم الأحيان) يهمّها دائماً "الخارجيّ" لا "الداخليّ"، "الجسديّ" لا "الروحيّ"، "الأرضيّ" لا "السماويّ"، "الزمنيّ" لا "الأبديّ"، "القشور" لا "اللبّ"... أما الكتبة، فقد وجدوا عليه مأخذاً، وبدأوا يتذمّرون فيما بينهم، مُتّهِمين يسوع بالتجديف، على أساس أن الله وحده قادر على غفران الخطايا. في ذهنيّة "العهد القديم" وفي منطق الشريعة، غفران الخطايا هو سلطة محفوظة لله حصريّاً، فكيف يأتي "إبن بشر" كائناً من كان، ويدّعي إمتلاكه هذا السلطان؟ ومن تُراه يكون حتى يضع نفسه مكان الله، أو أقله مُساوياً لله؟ لا شكّ أن كلاماً كهذا كان يُعدّ تجديفاً يستوجب حُكماً بالموت على قائله، وهي التهمة التي سوف تُلاحق يسوع طوال مُدّة كرازته، وصولاً إلى مُحاكمته أمام "السنهدريم" عشيّة آلامه الطوعيّة وصلبه. لكن الربّ يسوع الذي يُدرك جيّداً هويّته الإلهيّة (التي لا يُمكنه نُكرانها)، يُدرك في الوقت نفسه مخاطر "تُهمة التجديف" المزعومة، وهو رغم ذلك يضع نُصب عينيه إكمال التدبير الخلاصيّ الذي أتى لأجله...

في الشقّ الآخر من المسألة، كان المرض بكافة أشكاله (ولا سيّما الخطيرة منها)، يُعتبر عقاباً من الله على الخطايا الشخصيّة، وما أكثر الشواهد الكتابيّة على تلك المُعتقَدات. فهل يا تُرى، إن غُفرَت خطايا الشخص المريض، يُشفى أيضاً من مرضه الجسديّ؟؟؟ من حيث المبدأ، يبدو ذلك منطقيّاً... بغضّ النظر عن مسألة "سلطان مغفرة الخطايا"، كان تصرّف الربّ يسوع منطقيّاً ومنهجيّاً بحسب كل المعايير، إذ إنه قام بمُعالجة "سبب" المرض (الخطيئة)، عن طريق منح الغفران، ولم يقم بمعالجة النتيجة (الشلل). لكنه بإعلانه غفران الخطايا، أظهر بوضوح أولويّة الأمور عند الله. فإن كانت الخطيئة (خلل العلاقة مع الله) هي السبب بالمرض الجسديّ (كما كانوا يعتقدون)، فالأَولى تصحيح هذه العلاقة والمصالحة مع الله...

هنا يجب أن نذكر مرة أخرى بأن آيات يسوع، ما هي إلا علامات "حسّيّة" لظهور ملكوت الله بين البشر، علامات إفتقاد الله لشعبه، وبكلام آخر هي علامات حلول "الأزمنة المسيحانيّة". ويأتي "غفران الخطايا" في طليعة العلامات المُشيرة إلى حلول هذا الملكوت، وهو "العلاج" الذي سيُعيد "آدم" وذريّته إلى "الفردوس المفقود"... لكن الكتبة الذين كانوا "يعرفون الكتب"، لم يعرفوا أن يقرأوا "علامات الأزمنة"، ولا أن يُميّزوا رسالة يسوع بمعناها الحقيقيّ. لقد فاتَهم أن للربّ الإله طرُقه الخاصّة به وحده. لذلك، ضلّوا طريقهم وإستمرّوا، إلى أن أوصلهم ضلالهم إلى التآمر على يسوع والحكم عليه بالموت. غير أن يسوع "عارف القلوب وفاحص الكلى"، أراد تبيان أن الأمور الكبيرة بيده، فكيف بالأمور الأقل أهميّةً؟ أراد أن يُبيّن لهم سلطانه الإلهيّ على الأمرَين معاً، وكونه "طبيب النفوس والأجساد معاً"، فتحدّاهم قائلاً "ما الأيسر أن يُقال للمُخلّع..."، إذ إنه من الطبيعي أن يكون الجواب "إبراء مُخلّع أسهل من غفران الخطايا". إن كان "إبن الإنسان" قادراً على أمر كبير ذي "حصريّة" إلهيّة كغفران الخطايا، فهل يكون عاجزاً عن أمر أقل أهميّةً بكثير كإبراء مُخلّع؟... ومع أنه لا ولم يربط المرض بالخطيئة، إلا أنه أمر "المُخلّع" بالنهوض وحمل فراشه والمُضيّ إلى بيته. وحين برىء الرجل من شلله، بُهتَ الجميع ومجّدوا الله. فكان شفاء "المُخلّع" مُزدوجاً: شفاء من الشلل الروحيّ (الخطيئة) أولاً، ثمّ شفاء من الشلل الجسديّ ثانياً. هي حياة جديدة بالنسبة إليه، وإن شئنا هي "قيامة" إلى حياة جديدة. مع ذلك كله، سوف يصمّ المسؤولون الدينيّون آذانهم عن كلام يسوع، وسوف تعمى بصيرتهم عن علامات "إفتقاد الله لشعبه"، ليصلوا بيسوع إلى الحكم عليه بالموت صلباً.

إن إنجيل اليوم (كما "البشرى السارّة" بأكملها)، يكشف لنا جانباً من جوانب هويّة يسوع وطبيعة رسالته الخلاصيّة: "غافر للخطايا"، وقد جاء يُخلّص الإنسان الذي هو "على صورة الله ومثاله". هو "الطبيب الإلهيّ" الذي ينتشل الإنسان بكُلِّيَته من الهلاك. اليوم في كفرناحوم (وغداً في غيرها)، قد أظهر سلطانه على مغفرة الخطايا. وهذه المغفرة والشفاء الروحيّ الناتج عنها، هما الأولويّة في عينيّ الربّ. فالخطيئة هي "شلل روحيّ"، "برص روحيّ"، "نزف روحيّ"، "عمى روحيّ"... سمّه ما شئت. هي بإختصار موت روحيّ لأنها إنفصال عن الله مصدر الحياة. والسيّد له المجد قد أعطى الكنيسة سلطان مغفرة الخطايا بإسمه، ورفعه إلى مرتبة سرّ من أسرار الكنيسة "من غفرتم له خطاياه غُفرت..." (يو 20: 23)، وذلك في "ظهوره" الأول لتلاميذه بعد قيامته. وهذا إن دلّ على شيء، فبكل تأكيد على أولويّة غفران الخطايا في حياة "الإنسان الملكوتيّ الجديد". إن الإبن الوحيد تجسّد في ملء الأزمنة ليُعيدَ بَريق الصورة الأصليّة، ووصل به الأمر إلى أن يدفع ثمن خطيئة الإنسان موتاً على الصليب. "بجراحه شُفينا"، كما سبق فأنبأ عنه أشعيا قديماً (أش 53: 5). إن موته كان ثمناً للمُصالحة مع الآب السماويّ، ذبيحة غفران عن خطايانا، وكان أيضاً "بطاقة عبورنا" إلى الحياة الأبديّة. ويفترض ذلك من قبلنا إيماناً قويّاً لا يتزعزع رغم عواصف الحياة التي لا بدّ منها، على مثال إيمان "حاملي المُخلّع" الذين لم تمنعهم حواجز أو موانع مُعيّنة من الوصول إلى يسوع، مؤمنين وواثقين من قدرته على الشفاء، فكان أن شفى يسوع "المُخلّع" بكامله، روحاً وجسداً. كانت النتيجة أكبر بكثير مما توقعوا. فالإيمان القويّ والواعي من قِبَلنا يفتح أمامنا باب النِعَم الإلهيّة، والله أساساً يجود بها علينا مجاناً.

-------------------------------------------------

ثالثاً – العبرة من إنجيل اليوم:

إن الفكرة المحوريّة في التدبير الخلاصيّ الذي تمّمه الربّ يسوع، هي أن الروح أغلى بكثير من الجسد، لأنها خالدة وهو فانٍ، وأن خلاص النفس هو الأولويّة عند الله. إن هناك "مُخلّعاً" في كل واحد منا، ينتظر نعمة الشفاء، كما أن هناك "مُخلّعين" كُثراً حولنا، ينتظرون من يحملهم إلى الربّ يسوع... والطبيب الشافي معروف، وهو إبن الإنسان، "الذي جاء ليُخَلِّص ما قد هلك" (لو 19: 10). إنه يعلم بأمراضنا أكثر ممّا نعلم نحن، وهو أظهر لنا أن الأمراض الجسديّة (على أهميّتها وتنوّعها)، ليست هي الشأن الأخطر عند الإنسان، بل الخطيئة التي هي مرض يصل إلى عمق كيان الإنسان، ويُغرّبه عن "الصورة الفردوسيّة". وتبرز أهميّة أن نعي هذه الحقيقة كل يوم، لا سيّما في زمن الأوبئة الفتّاكة الذي نعيشه، بحيث تكون أمراضنا الجسديّة بمثابة تذكير لنا بمحدوديّة الكائن البشريّ، تذكير لنا بواقع أن الإنسان مهما تطوّر علميّاً، فإنه سيبقى إنساناً ضعيفاً يتعثّر بأبسط الأمور، كما أنه لن يتّخذ "صفةً إلهيّةً" (لن يُصبح إلهاً كما تصوّر آدم قديماً)، وبالتالي عدم إهمال مسألة الخطيئة في حياتنا.

فالخطيئة هي بكل بساطة رفض الله وقطع العلاقة البنويّة معه من جهة، والإعتداد بالنفس (الكبرياء) من جهة أخرى. وهذا يجرّ على الإنسان الموت الروحيّ بسبب إنفصاله عن مُبدىء الحياة. لذلك، فقد جاء مُبدىء الحياة بنفسه إلينا "مُخلياً نفسه وآخذاً صورة عبد". فلنُقبل إليه بإيمان كبير شبيه بإيمان "حاملي المُخلّع"، مؤمنين بقدرته على شفائنا مهما كثرت وكبرت خطايانا، وطالبين إليه إبراءنا، لنسمعه يقول لنا "قم...". فتتحقّق فينا القيامة الروحيّة المطلوبة قبل كل شيء، إذ إن قيامة الجسد لن تكون ذات منفعة دون قيامة الروح أولاً.

بقلم الاخ توفيق ناصر (خريستوفيلوس)